भारतीय लोकतंत्र की नींव शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर टिकी है, जहाँ विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक स्पष्ट विभाजन आवश्यक है। हाल के दिनों में प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम से जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर ‘लाभ के पद’ (Office of Profit) के पुराने लेकिन प्रासंगिक संवैधानिक मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह विषय केवल कानूनी बारीकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसदीय लोकतंत्र की शुद्धता और हितों के टकराव को रोकने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

उज्ज्वल निकम मामला: वर्तमान संदर्भ

हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति और कानूनी हलकों में उज्ज्वल निकम का मामला तब गरमाया जब उनके एक सरकारी पद पर बने रहने और साथ ही सक्रिय राजनीति या चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की संभावनाओं पर सवाल उठाए गए। उज्ज्वल निकम, जो देश के कई हाई-प्रोफाइल मामलों में विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) रहे हैं, की भूमिका को लेकर यह बहस छिड़ी कि क्या उनका पद ‘लाभ के पद’ की श्रेणी में आता है। जब किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे पारिश्रमिक या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो वह व्यक्ति विधायिका का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो सकता है, बशर्ते वह पद विधायी छूट के दायरे में न आता हो। निकम के मामले ने इस कानूनी प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया है कि एक पेशेवर सेवा और सरकारी लाभ के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, खासकर तब जब वह व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका की आकांक्षा रखता हो।

लाभ के पद का संवैधानिक ढांचा और दर्शन

भारतीय संविधान में ‘लाभ के पद’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका उल्लेख अनुच्छेद 102(1)(a) और अनुच्छेद 191(1)(a) में प्रमुखता से मिलता है। अनुच्छेद 102(1)(a) के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई लाभ का पद धारण करता है, जिसे संसद ने कानून द्वारा छूट न दी हो। इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभाओं के लिए की गई है। इस प्रावधान के पीछे का मूल दर्शन यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि बिना किसी बाहरी दबाव या लालच के अपना कर्तव्य निभा सकें। यदि कोई विधायक या सांसद सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन है जहाँ से उसे आर्थिक लाभ या प्रभाव प्राप्त हो रहा है, तो वह कार्यपालिका के प्रति निष्ठावान हो सकता है, जिससे विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति कमजोर हो जाएगी।

भारत में लाभ के पद से जुड़े प्रमुख राजनीतिक उदाहरण

भारत का राजनीतिक इतिहास लाभ के पद से जुड़े विवादों और उसके कारण हुए इस्तीफों से भरा पड़ा है। सबसे चर्चित मामलों में से एक 2006 का सोनिया गांधी का मामला है। तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ‘राष्ट्रीय सलाहकार परिषद’ (NAC) की अध्यक्ष थीं। जब इस पद को लाभ के पद के दायरे में लाने की मांग उठी, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और दोबारा चुनाव जीतकर आईं।

इसके बाद जया बच्चन का मामला भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्षता के कारण राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

हाल के वर्षों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के मामले ने भी लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सत्ता पक्ष अक्सर अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें विभिन्न समितियों या निगमों का अध्यक्ष बना देता है, जो संवैधानिक रूप से ‘लाभ के पद’ की कसौटी पर विवादित हो जाते हैं।

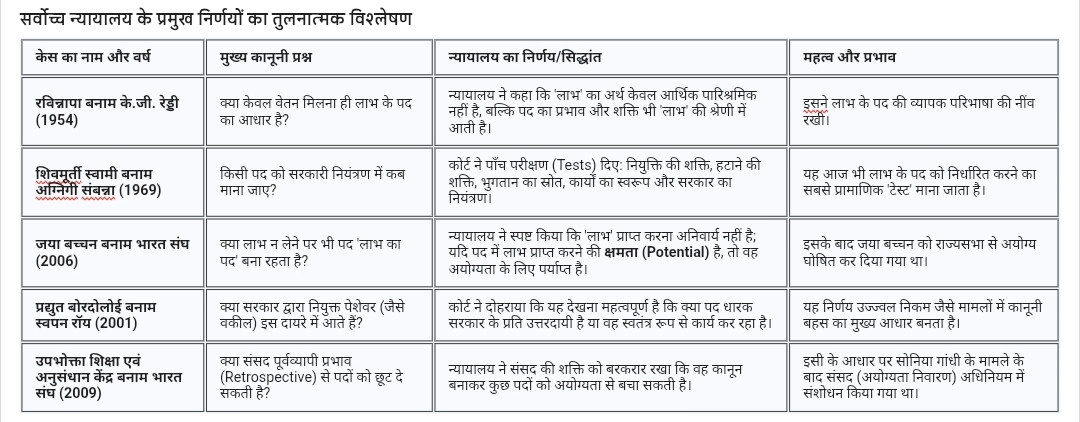

न्यायिक दृष्टिकोण और ‘परीक्षण’ के सिद्धांत

चूंकि संविधान ने इस पद को परिभाषित नहीं किया है, इसलिए न्यायपालिका ने समय-समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है।

प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वपन रॉय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए जिन्हें ‘पांच-चरणीय परीक्षण’ कहा जा सकता है। न्यायालय यह देखता है कि क्या सरकार पद पर नियुक्ति करने की शक्ति रखती है, क्या सरकार के पास उस पद से हटाने का अधिकार है, क्या सरकार पारिश्रमिक का भुगतान करती है, पद के साथ जुड़ी शक्तियाँ क्या हैं, और क्या वह पद धारक को सरकार के प्रभाव में लाता है।

शिवमूर्ती स्वामी बनाम अग्निगी संबन्ना मामले में भी अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य बात ‘लाभ’ की संभावना है, न कि वास्तव में प्राप्त हुआ लाभ। यदि पद में लाभ की क्षमता है, तो वह अयोग्यता का आधार बनेगा।

लाभ के पद की परिभाषा का विस्तार और सीमाएं

इस मुद्दे का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ‘संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959’ है। यह कानून संसद को यह शक्ति देता है कि वह कुछ विशिष्ट पदों को लाभ के पद की सूची से बाहर रख सके ताकि उनके धारक अयोग्य न हों। अक्सर सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार इस सूची में संशोधन करती रहती हैं, जो कि आलोचना का विषय रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की छूट संवैधानिक भावना के साथ खिलवाड़ है। उज्ज्वल निकम जैसे मामलों में भी यही पेच फंसता है कि क्या संबंधित व्यक्ति का पद उस सुरक्षात्मक कानून के दायरे में आता है या नहीं। यदि कोई पद केवल पेशेवर खर्चों की प्रतिपूर्ति करता है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यदि वह पद सत्ता और प्रभाव का केंद्र है, तो वह निश्चित रूप से अयोग्यता के दायरे में आता है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, ‘लाभ के पद’ का सिद्धांत केवल एक कानूनी तकनीकी शब्दावली नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की नैतिकता का संरक्षक है। उज्ज्वल निकम का मामला हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की निष्पक्षता और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक पारदर्शी दीवार होनी चाहिए। यदि कार्यपालिका अपने प्रभाव का उपयोग करके विधायिका के सदस्यों को लाभ पहुँचाएगी, तो लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि लाभ के पद की एक स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा तय की जाए जो राजनीतिक व्याख्याओं के लिए कम स्थान छोड़े।

आगे की राह: सुधारों की आवश्यकता

भविष्य की राह में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि लाभ के पद से जुड़ी अयोग्यता के निर्धारण का अधिकार पूरी तरह से चुनाव आयोग के पास हो और उसकी सिफारिशें बाध्यकारी हों। साथ ही, प्रत्येक राज्य और केंद्र स्तर पर उन पदों की एक निश्चित और सीमित सूची होनी चाहिए जिन्हें इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। सरकार को ‘संसदीय सचिव’ जैसे पदों के सृजन से बचना चाहिए जो केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के साधन बन गए हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि जनप्रतिनिधि केवल जनता के प्रति जवाबदेह हों, न कि उस सरकार के प्रति जिससे वे अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रहे हों। संवैधानिक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और शक्तियों का पृथक्करण केवल कागजों पर न रहकर व्यावहारिक धरातल पर भी जीवंत बना रहे।

Discover more from Politics by RK: Ultimate Polity Guide for UPSC and Civil Services

Subscribe to get the latest posts sent to your email.