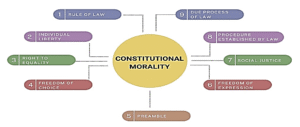

भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है; यह एक नैतिक दृष्टि, राष्ट्रीय आदर्शों और सभ्यतागत अनुभवों का फल है। इसकी आत्मा में निहित “संवैधानिक नैतिकता” वह सिद्धांत है, जो न केवल राज्य की संस्थाओं बल्कि नागरिकों के आचरण का भी मार्गदर्शन करती है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट चेताया था कि संवैधानिक नैतिकता कोई सहज मानवीय प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक विकसित की जाने वाली चेतना है। इस चेतना के बिना संविधान केवल कागज़ी ग्रंथ बनकर रह जाता है। आज जब लोकतंत्र अनेक नैतिक और संस्थागत चुनौतियों से जूझ रहा है, तब संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक हो उठी है।

कानून और नैतिकता का परस्पर संबंध : ऐतिहासिक दृष्टि

मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही कानून और नैतिकता के बीच का रिश्ता विचारकों और विधि-निर्माताओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। क्या कानून समाज की नैतिक संहिता का रक्षक है, या उसे व्यक्तिनिष्ठ नैतिकता से परे रहना चाहिए — यह प्रश्न सदियों से मानव समाज के समक्ष है। प्राचीन भारत में ‘धर्म’ की अवधारणा ने इस द्वंद्व को एकीकृत स्वरूप दिया। धर्म न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक मूल्य था, बल्कि समाज की विधिक और नैतिक दोनों ही संरचनाओं का आधार था।

आधुनिक युग में यह बहस नए रूप में उभरी। 1960 के दशक का प्रसिद्ध हार्ट–डेवलिन विवाद इस विमर्श का प्रतीक रहा। लॉर्ड डेवलिन का मत था कि समाज को एकजुट रखने और उसकी नैतिक एकता बनाए रखने के लिए कानून को नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके विपरीत एच.एल.ए. हार्ट ने चेताया कि नैतिक अस्वीकृति को कानूनी प्रतिबंध का आधार बनाना खतरनाक है, क्योंकि इससे राज्य की तानाशाही प्रवृत्ति पनप सकती है। इस सिद्धांतगत मतभेद का प्रतिबिंब शॉ बनाम डी.पी.पी. (1962) में भी दिखा, जहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह स्वीकार किया कि राज्य पर केवल सुरक्षा और व्यवस्था की नहीं, बल्कि नैतिक कल्याण की रक्षा की भी जिम्मेदारी है।

भारतीय संदर्भ में यह संबंध सदैव गहरा रहा है।रथिनम बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून केवल औपचारिक नियमों का समूह नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित अधिकारों का ढाँचा है, जो न्याय और निष्पक्षता की भावना से मेल खाता है। भारत की सभ्यता सदैव इस विचार पर आधारित रही है कि विधि और नैतिकता दो पृथक क्षेत्र नहीं हैं; वे उसी ‘धर्म’ परंपरा के अंग हैं जो न्याय, कर्तव्य और सदाचार को एक सूत्र में बांधती है।तिरुक्कुरल जैसे ग्रंथों में ‘अरम’ अर्थात् सदाचार को जीवन के सभी कर्मों का मूल सिद्धांत माना गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय चिंतन में नैतिकता और कानून कभी अलग नहीं रहे।

कानून और नैतिकता का परस्पर विकास : समाज के नैतिक मानक

कानून और नैतिकता का संबंध स्थिर नहीं रहता; यह परिवर्तित सामाजिक मूल्यों के साथ विकसित होता है। कई बार कानून समाज की नैतिक चेतना से आगे बढ़कर मार्गदर्शक बनता है। उदाहरण के लिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में बहुत पहले घोषित किया गया, जब समाज की सोच अभी उस स्तर तक नहीं पहुँची थी। इसके विपरीत, कई बार समाज की नैतिक चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि कानून को उसके अनुरूप बदलना पड़ता है, जैसे लैंगिक समानता, निजता के अधिकार और LGBTQ+ समुदाय की स्वीकृति के मामलों में हुआ।

यह द्विपक्षीय गतिशीलता बताती है कि कानून केवल सामाजिक प्रतिबिंब नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व का साधन भी है। किंतु इसका तात्पर्य बहुसंख्यक नैतिक दृष्टि को कानून का आधार बना देना नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक राज्य में कानून को उन सार्वभौमिक मूल्यों को अभिव्यक्त करना चाहिए जो मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें। यदि कानून क्षणिक जनमत या राजनीतिक दबावों पर आधारित होगा तो न तो वह नैतिक कहलाएगा और न ही स्थायी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता : न्यायपालिका की भूमिका

भारत में संवैधानिक नैतिकता का विचार न्यायपालिका के निर्णायक विकास के साथ परिपक्व हुआ है।स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता केवल संवैधानिक शब्दों का पालन नहीं, बल्कि उसके मूलभूत मूल्यों — स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी और नैतिक आचरण — की रक्षा है।

इसी क्रम में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए यह कहा कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है — राज्य को अपने सभी कामकाज कानून के शासन की सीमाओं में रहकर करना और न्यायिक आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करना। इन सभी निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक नैतिकता, शासन व्यवस्था की दिशा-सूचक शक्ति है। यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का प्रयोग अनुशासन, जवाबदेही और संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहे।

इस प्रकार, भारत के न्यायशास्त्र में संवैधानिक नैतिकता वह मापदंड बन चुकी है जिसके माध्यम से राज्य के सभी संस्थानों – न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के आचरण का मूल्यांकन किया जा सकता है।

न्यायिक सीमा से परे : लोकतांत्रिक नैतिकता और नागरिक उत्तरदायित्व

संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन हर बार कानूनी रूप से दंडनीय नहीं होता। कई बार यह उल्लंघन संवैधानिक परंपराओं या लोकतांत्रिक मूल्यों के स्तर पर प्रकट होता है। जैसे — संसदीय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन, या सार्वजनिक पदों पर नैतिक आचरण की अनदेखी। इन स्थितियों का समाधान न्यायिक दंड नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से होना चाहिए। संसद, मीडिया और मतदाता — इन तीनों की निगरानी ही ऐसी स्थितियों में लोकतंत्र के आत्म-संशोधन का माध्यम बनती है।

यह समझना आवश्यक है कि न्यायालय संवैधानिक नैतिकता के अकेले संरक्षक नहीं हैं। नागरिकों, विधायकों और सार्वजनिक संस्थाओं ;सभी की समान जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। एक सशक्त नागरिक समाज और जागरूक मतदाता लोकतांत्रिक नैतिकता की सबसे बड़ी गारंटी हैं।

संवैधानिक नैतिकता और शासन की गुणवत्ता

संवैधानिक नैतिकता केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि सुशासन की आत्मा है। यह सत्ता के प्रयोग को लोकतांत्रिक संतुलन देती है और सरकार की शक्ति को नागरिकों की गरिमा से जोड़ती है। जब सार्वजनिक पदाधिकारी संविधान की भावना के अनुरूप आचरण करते हैं, तब नीतियों में पारदर्शिता, निर्णयों में न्याय और शासन में संवेदनशीलता का वातावरण बनता है।

इसके विपरीत, जब संवैधानिक नैतिकता उपेक्षित होती है, तब शासन में भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग और संस्थागत विघटन सामने आता है। यही कारण है कि न्यायालय बार-बार यह दोहराते हैं कि संवैधानिक नैतिकता केवल न्यायपालिका या विधायिका की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

संवैधानिक नैतिकता का संवर्धन : आगे की दिशा

भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की स्थायित्वता इस बात पर निर्भर करती है कि हम संवैधानिक नैतिकता को कितना विकसित कर पाते हैं। डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि “संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है — संविधान में निहित मूल्य प्रणाली के प्रति आस्था और उसका आत्मसात्।” इस चेतना का विकास केवल कानूनी शिक्षा से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और नागरिक संस्कृति से संभव है।

शिक्षा व्यवस्था में नागरिक नैतिकता, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की समझ को स्थान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और मूल्यनिष्ठा लानी चाहिए, ताकि संवैधानिक भावना केवल भाषणों में न रह जाए, बल्कि संस्थागत व्यवहार में उतर सके। मीडिया और सिविल सोसाइटी को नैतिक निगरानी की भूमिका निभाते हुए सार्वजनिक विमर्श को मूल्य-प्रधान बनाना होगा।

इसी के साथ नागरिकों का दायित्व भी कम नहीं है। संविधान तभी जीवंत रहेगा जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे, भेदभाव और असहिष्णुता के विरुद्ध खड़े होंगे, और लोकतांत्रिक संवाद को सम्मान देंगे।

निष्कर्ष

कानून और नैतिकता का संबंध शाश्वत है, क्योंकि दोनों ही न्याय की आत्मा से जुड़े हैं। भारत में यह संबंध *धर्म* से लेकर संवैधानिक न्यायशास्त्र तक निरंतर विकसित हुआ है। संविधान का उद्देश्य केवल शासन की रूपरेखा बनाना नहीं, बल्कि एक नैतिक समाज की रचना करना है — जहाँ समानता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व केवल आदर्श न रहकर जीवन के क्रियात्मक मूल्य बनें।

संवैधानिक नैतिकता इस संकल्प का मूर्त रूप है। यह हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संस्थागत ढाँचे में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में निहित है जो जनता और शासन के बीच विश्वास कायम करते हैं। यदि भारत इन नैतिक आदर्शों का पोषण करता रहेगा, तो संविधान केवल शब्दों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि न्याय के सजीव, क्रियाशील रूप में सदा जीवित रहेगा — एक ऐसे नैतिक गणराज्य के रूप में जहाँ कानून और न्याय दोनों समान अर्थ रखते हैं।

Discover more from Politics by RK: Ultimate Polity Guide for UPSC and Civil Services

Subscribe to get the latest posts sent to your email.