भारत के संघीय और संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल का पद एक अद्वितीय और केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु का काम करता है। हालांकि, हाल के वर्षों में, मनोनीत राज्यपालों की भूमिका पर गहन सार्वजनिक और न्यायिक छानबीन ने एक बार फिर संविधान निर्माताओं के मूल इरादों और समकालीन प्रशासनिक व्यवहार के बीच उत्पन्न हो रहे स्पष्ट विचलन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाने से पहले, संविधान सभा ने इस पद की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बहस की थी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्यपाल जैसे संस्थान संसदीय लोकतंत्र की भावना के भीतर ही कार्य करें।

संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और इस पद की परिकल्पना एक ऐसी पृष्ठभूमि में हुई थी जहाँ उन्हें औपनिवेशिक शासन के कटु अनुभव थे। संविधान सभा के सदस्यों को इस बात की गंभीर आशंकाएँ थीं कि केंद्र द्वारा मनोनीत किया गया कोई पदाधिकारी, जिसे लोगों द्वारा नहीं चुना गया है, कहीं राजनीतिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील न हो जाए। यह डर मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत औपनिवेशिक युग के राज्यपालों की व्यापक शक्तियों की पुनरावृत्ति से जुड़ा था, जहाँ राज्यपाल निर्वाचित मंत्रालयों पर हावी होते थे। सदस्यों को यह भय था कि स्वतंत्रता के बाद का भारत भी ब्रिटिश राज की पदानुक्रमित सत्ता संरचनाओं को दोहरा सकता है।

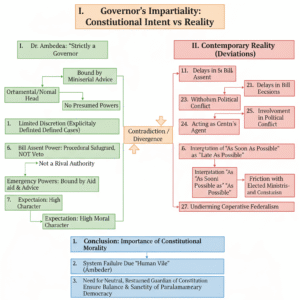

इन तमाम बहसों के दौरान, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल का इरादा “पूरी तरह से एक संवैधानिक राज्यपाल” बनने का था, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल का मुख्य दायित्व संसदीय प्रणाली को कार्यशील बनाना था, न कि निर्वाचित मंत्रालय के साथ प्रतिद्वंद्वी बनना। यह जानबूझकर किया गया डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता था कि लोकतांत्रिक अधिकार और संप्रभुता केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास रहे, न कि किसी मनोनीत पदाधिकारी के पास। उनका दृष्टिकोण यह था कि राज्यपाल का पद केवल औपचारिकता (ornamental) निभाने और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक प्रावधानों की निगरानी करने के लिए था, न कि राज्य की लोकतांत्रिक कार्यपालिका पर हावी होने के लिए।

विवेकाधीन शक्ति का सीमित और स्पष्ट दायरा:

संविधान सभा में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में एक बड़ी चिंता व्यक्त की गई थी। कई सदस्य चिंतित थे कि किसी भी विवेकाधीन अधिकार को देने से औपनिवेशिक राज्यपालों की अतिव्यापी शक्तियों को फिर से पेश करने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। यह आशंका इसलिए थी क्योंकि अतीत में इस शक्ति का उपयोग करके लोकप्रिय सरकारों को कमजोर किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर ने इस चिंता का जवाब स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान केवल बहुत सीमित विवेक प्रदान करता है, जो केवल उन स्पष्ट परिस्थितियों में लागू होता है जिनका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री का चयन करना राज्यपाल के विवेक के अधीन होता है। उन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि विवेक की कोई भी शक्ति अनुमानित नहीं होनी चाहिए जब तक कि इसका संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि राज्यपाल व्याख्या या परंपरा के माध्यम से एकतरफा अपने अधिकार का विस्तार न कर सकें। इस पद का उद्देश्य संयमित, पूर्वानुमेय होना था, और यह लोकतांत्रिक कार्यपालिका के अधीन और अधीनस्थ रूप से कार्य करने के लिए था।

विधेयकों पर सहमति रोकने की शक्ति पर बहस:

राज्यपाल की एक अन्य शक्ति—विधेयकों पर सहमति को रोकना या उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना भी संविधान सभा में महत्वपूर्ण बहस का विषय बनी। आलोचकों ने तर्क दिया कि एक मनोनीत राज्यपाल को निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित कानून को बाधित करने की अनुमति देना प्रतिनिधि सरकार के मूल आधार को खतरे में डालता है।

एन. जी. रंगा जैसे नेताओं ने चेतावनी दी थी कि इस तरह के नियंत्रण की अनुमति देना खतरनाक होगा, क्योंकि यह निर्वाचित विधानमंडलों को एक गैर-निर्वाचित व्यक्ति की दया पर छोड़ देगा। यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का उल्लंघन था।

डॉ. अम्बेडकर ने पुनः स्पष्ट किया कि यह शक्ति विवेकाधीन वीटो नहीं थी, बल्कि यह केवल संघीय चिंताओं या संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन से जुड़े असाधारण मामलों के लिए अभिप्रेत प्रक्रियात्मक सुरक्षा थी। उन्होंने बल देकर कहा कि राज्यपाल विधायी बुद्धिमत्ता का न्यायाधीश नहीं है, और जहाँ संविधान को मंत्रिस्तरीय सलाह पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, वहाँ राज्यपाल को सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस बात का कोई आधार नहीं है कि राज्यपाल “एक प्रतिद्वंद्वी प्राधिकारी” बन जाएगा। यह आश्वासन लोकतंत्र की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएँ और बदली हुई वास्तविकताएँ:

अम्बेडकर ने सीमित प्राधिकार के सिद्धांत को आपातकाल तक बढ़ाया था, यह दावा करते हुए कि आपातकाल के दौरान भी राज्यपाल कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं करते और मंत्रिस्तरीय सलाह से बाध्य रहते हैं। उन्हें इस पद की संयमित प्रकृति पर इतना विश्वास था कि अम्बेडकर ने टिप्पणी की थी कि राज्यपाल की भूमिका “इतनी सीमित, इतनी नाममात्र की, इतनी आभूषणिक” है कि शायद ही कोई इसकी इच्छा करेगा। उनका मानना था कि इस पद के लिए केवल उच्च नैतिक चरित्र वाले लोग ही स्वयं को प्रस्तुत करेंगे।

इसके विपरीत, वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताएँ इस संवैधानिक दृष्टिकोण से तेजी से विचलन को उजागर करती हैं। कई राज्यों में, राज्यपालों पर सहमति में देरी करने, निर्णय को रोके रखने, और राजनीतिक असहमति में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। ये कार्य सहकारी संघवाद के मानदंडों को चुनौती देते हैं। संवैधानिक आवश्यकता यह है कि राज्यपाल को “जितनी जल्दी हो सके” कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में इस आवश्यकता की पुनर्व्याख्या ‘जितनी देर हो सके’ के रूप में की गई है, जिससे राज्य सरकारों और राज्यपाल के कार्यालय के बीच घर्षण पैदा हुआ है।

इन घटनाक्रमों से देश के पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायणन द्वारा गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ पर पूछे गए गंभीर प्रश्न की याद आती है: “क्या संविधान ने हमें विफल कर दिया है, या हमने संविधान को विफल कर दिया है?” वर्तमान साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि संवैधानिक कार्यप्रणाली को संरचनात्मक दोषों से नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा समझौता किया जा रहा है जो अपने कार्यालयों में अंतर्निहित नैतिक और नैतिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं।

निष्कर्ष:

संक्षेप में, संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राज्यपाल की कल्पना की थी जो तटस्थ, संयमित हो और लोकतांत्रिक जवाबदेही से बंधा हो। राज्यपाल को एक ऐसा ‘मार्गदर्शक और दार्शनिक’ बनना था, न कि एक समानांतर शक्ति केंद्र।

समकालीन विचलन संवैधानिक डिज़ाइन में अस्पष्टता को नहीं दर्शाते, बल्कि संवैधानिक नैतिकता का पालन करने में व्यक्तिगत विफलता को दर्शाते हैं। डॉ. अम्बेडकर की यह चेतावनी कि यदि प्रणाली टूटती है, तो इसका कारण ‘मानव बुराई’ होगी, एक शक्तिशाली अनुस्मारक बनी हुई है कि लोकतांत्रिक संस्थान न केवल कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, बल्कि उन लोगों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर भी निर्भर करते हैं जिन पर अधिकार सौंपा गया है।

संविधान निर्माताओं द्वारा अभिप्रेत सीमित प्राधिकार, संवैधानिक औचित्य, और लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखना भारत के संसदीय लोकतंत्र के संतुलन और पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। राज्यपाल को केवल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने के बजाय, उन्हें निष्पक्षता की सर्वोच्च भावना के साथ संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। तभी, यह पद अपनी परिकल्पना के अनुरूप, भारतीय संघवाद की एक मज़बूत कड़ी बन पाएगा, न कि एक विवाद का केंद्र।

Discover more from Politics by RK: Ultimate Polity Guide for UPSC and Civil Services

Subscribe to get the latest posts sent to your email.